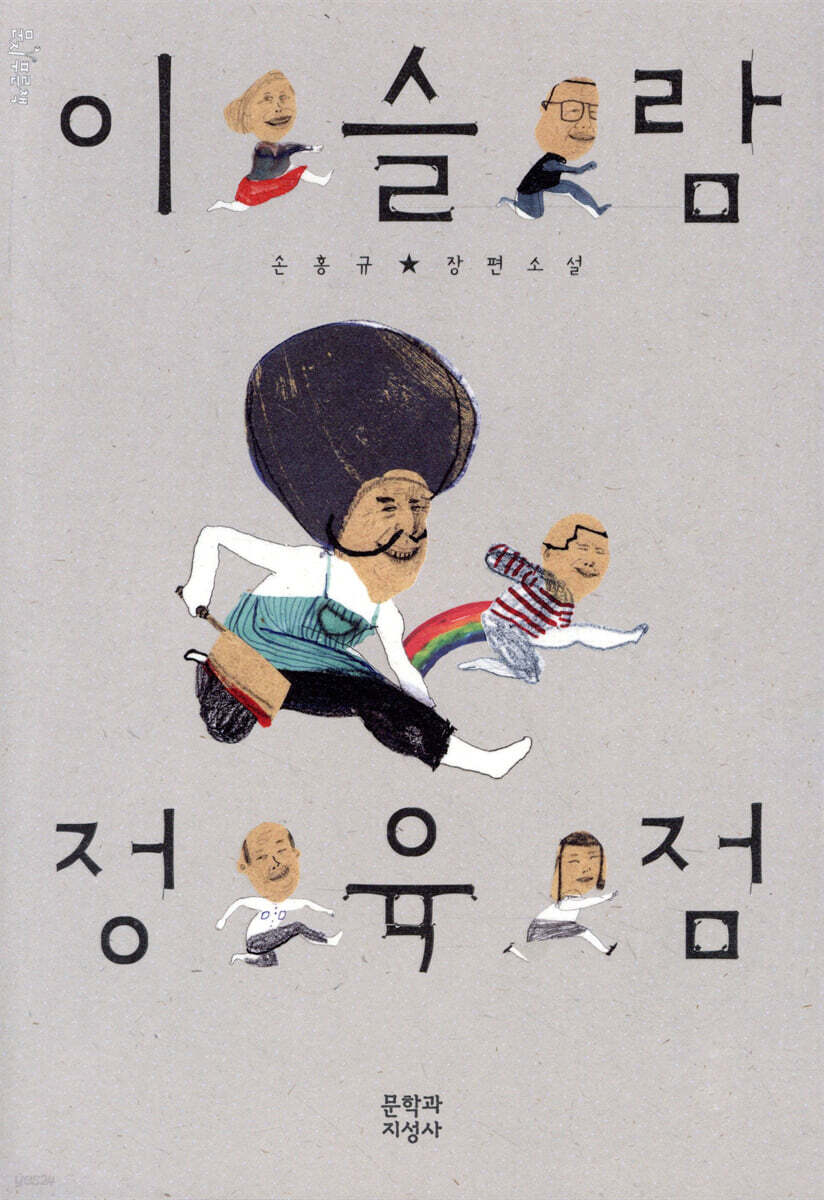

이슬람 정육점(손홍규)

- 상황별 청소년 소설 추천/친구,학교,사회 문제로 갈등할 때

- 2011. 2. 21.

한 마디로 이 책은 상처에 대한, 상처를 입은 사람들을 위한, 상처가 상처를 치유하는 이야기이다. 대한민국 어디에도 없을 것 같으면서도 어딘가에 꼭 있었으면 하는 상처받은 사람들의 이야기가 가슴을 먹먹하게 만든다.

작가의 언어는 폭력적인 세상을 비웃고 조롱하지만, 사람에 대한 희망을 여기저기에 심어 놓았다. 안나 아줌마의 넉넉한 품 속에, 무지개처럼 빛나는 유정의 말더듬이 속에, 야모스 아저씨의 눈 속에, ‘나’의 질문을 기다리는 하산 아저씨의 눈썹에 말이다.

그 외에도 맹랑한 녀석, 주기도문을 잊어버린 전도사, 사랑을 찾은 쌀집 둘째딸, 조용한 존재감 이맘 아저씨, 주정뱅이 열쇠장이, 노란 줄 고양이 등이 작품을 읽는 내내 딱하지만 반가운 이웃이 되어 주었다.

아이들이 읽기에 작가의 언어가 위악(?)적-목에 큰 흉터를 지닌 고아인 ‘나’의 눈으로 보고 있기에 삐딱한 시선은 당연한 것이겠지만-이고 부담스럽지만, 진심은 잘 전달될 거라 믿는다. ‘나’와 ‘이웃’ ‘인종’ ‘종교’ ‘세계’를 통찰하는 멋진 성장소설이다. 아직도 하산 아저씨의 뜨거운 피가 전해지는 것 같아 가슴이 뛴다. 우리 아이들에게도 하산 아저씨의 피가 전해졌으면.

<인상 깊은 구절>

(22) 학교에서 가르치는 모든 것들이 구역질났다. 교훈은 대개 ‘바른 시민 육성’이었고 급훈은 ‘성실, 근면, 협동’이었다. 어느 학교든 화단에는 근엄한 위인들이 앉아 계셨고 일 년 가운데 단 하루만 눈길을 받는 이승복도 빠지지 않았다. ~ 무궁화나무, 사철나무, 향나무가 똑같은 모양으로 다듬어져 생기 없이 자랐고 통행로가 운동장을 따라 만들어져 있었다. 학생들은 누구나 정해진 길을 따라 걸어야 했고 상보만 한 천 쪼가리를 쳐다보며 맹세를 강요당했다. 학교란 한마디로 착실한 바보를 만들어내는 곳이었다. 나는 학교를 혐오하지 않는 사람들이 신기했다. 똑같은 책걸상에 똑같은 자세로 앉아 똑같은 이야기를 듣고 똑같이 고개를 끄덕이거나 얻어터지거나 욕을 먹거나 웃거나 울면서 시간을 보낸다는 사실을 끔찍해하지 않는다는 걸 이해할 수 없었다.

✎ 학교에 대한 ‘나’의 지적은 그른 것이 없기에, 더욱 슬퍼지는 대목이다.

(96) 아이야, 너무 미워하지 말거라. 지금 우리와 함께 살아 있는 자들 가운데 백 년 뒤에도 이곳에서 숨 쉴 자는 단 한 명도 없단다. 우리 모두 이 아름다운 하늘과 땅과 사랑하는 사람을 두고 이곳을 떠나야 하는 존재들이다.

✎ 하산 아저씨가 좋다. 안나 아줌마나 야모스 아저씨처럼 수다스럽지 않으면서도 적시에 ‘아포리즘’같은 간결하면서도 시적인 표현으로 한 순간 생각을 멈추게 한다. ‘나’와의 첫만남에 서 던진 이 말도 의미심장하다. 하산 아저씨의 죽음을 암시하는 것 같기도 하고.

(108) 상처가 낫기도 전에 새로운 상처가 생긴다. 그런 식으로 상처가 증식하면 드디어 온몸이 상처투성이가 된다. 그때부터 우리는 누군가에게 상처를 되돌려주기 시작한다. 하지만 하산 아저씨는 스스로 부서질지언정 상처를 되돌려줄 사람은 아니었다. 나는 알 수 있었다. 정당한 항변 한마디 하지 못하는 건, 그가 스스로 고통을 감내하는 데 익숙하다는 증거였다. 아, 그건 또 얼마나 보편적인 예외이던가. 정육점에 모인 사람들 역시 상처 받는 데 익숙하지 누군가에게 상처 주는 데에는 서투른 사람들이지 않은가.

✎ 상처받은 사람들에 대한 작가의 통찰력이 놀랍다. 하산 아저씨의 고통과 상처를 감내하는 법도 인상적이고. 그리고 이 글 뒤에 이어지는 ‘나’의 돼지고기 시식은 더욱 놀라웠다. 하산 아저씨의 말없는 사랑과 온정에 ‘나’도 동화되어 가고 있는 거였다. 놀랍고, 슬프고, 감동적인 장면이었다.

(111) “세상에 흉터 없는 사람은 없단다. 모든 상처는 아무리 치료를 잘 해도 흉터가 남게 마련이다. 이 세상은 사람들로 이뤄진 가시덤불이라서 지상에 단 일 초를 머물더라도 상처 입지 않을 수 없단다.” “말 돌리지 말고 있는지 없는지만 말씀해주세요.” “왜 없겠니. 나도 많이 있다. 희미한 것도 있고 선명한 것도 있지. 하지만……흉터에 집착하지 말거라. 네 흉터는 그걸 바라고 있는 거야. 네가 집착해야 오래 남을 테니.”

✎ 흉터와 상처에 달관한 하산 아저씨. 뒤로 갈수록 흉터와 상처와 하나가 돼 ‘나’를 감싸 주는 하산 아저씨가 성자처럼 느껴진다.

(116) 나는 그의 말더듬이 증세가 선천적인 게 아니라는 건 알았다. ~ 유정은 다만 두려울 뿐이었다. 자신이 말로 표현한 것들이 상대방에게 자신의 의도대로 전달될 수 있을지 확신하지 못했다. 그는 모든 걸 언어로 환언하는 사람들을 두려워하고 경멸했다. 언어가 날카로운 화살이 되어 상대방에게 상처를 줄 수 있다는 걸 고려하지 않은 사람도 마찬가지로 두려워하고 경멸했다. 그러나 유정은 남을 진정으로 두려워할 수는 있을지언정 경멸할 수는 없는 녀석이었다. 타인을 두려워할 수만 있는 사람은 결국 스스로를 경멸할 수밖에 없는 것인지도 모른다. 유정은 자신이 견딜 수 없을 만큼 밉다고 했다. 그는 자신이 얼마나 사랑스러운 존재인지를 모른다. ~ 유정은 자신의 혀 밑에 숨은 사람이었다. 그는 언어의 정확성을 불신하는 자라기보다는 언어의 부정확성에 매료된 자에 가까웠다.

✎ 유정도 정말 매력적인 인물이다. 말을 더듬지만 그렇게 말 자체를 더듬으며 언어가 가진 생명력을 최대한 살린다. 그렇게 진실을 담는 좋은 그릇으로 만드는 장인 같다. 이방인이면서 이방인이 아닌 야모스 아저씨와 하산 아저씨를 닮았다. 작가는 유정이를 닮으려는 것 같은 느낌이다.

(149) 한 가지가 아쉽더구나. 너는 수없이 많은 사람들의 다양한 표정을 수집하고 있지. 하지만 단 한 사람의 수천 가지 표정을 지을 수 있다는 걸 잊어서는 안 된다.

✎ 사람들의 다양한 얼굴을 스크랩하는 '나'에게 하산아저씨가 던진 말이다. 큰 울림을 주는 구절이다. 낯선 사람들의 표정을 살피는 것보다, '나'에게 익숙한 사람들의 표정을 좀더 살펴야겠다.

(156) “이런, 너무 늦었구나. 어서 들어가렴. 터키 늙은이가 네가 도망이라도 간 줄 알고 잠 못 이룬 채 눈알을 뒤룩뒤룩 굴리고 있을 게다.” 집 안은 캄캄했다. 하산 아저씨의 숨소리조차 들리지 않았다. 내가 하산 아저씨 옆에 눕자 그가 몸을 돌려 벽 쪽을 향했다. 하산 아저씨는 소리 나지 않게 한숨을 쉬려 애썼지만, 그 가느다랗고 기다란 숨소리가 내 귀에 또렷이 들렸다. 나는 실수인 듯 팔을 하산 아저씨의 몸뚱이에 얹었다. 그의 평온한 떨림이 느껴졌다. 그리고 이내 나는 잠들었다.

✎ 어느 가정에서나 볼 수 있는 풍경일 수 있지만, 참 감동적이다. 진정한 가족으로 서로를 사랑하고 아끼는 마음이 오롯이 느껴진다. 하산 아저씨의 한숨과 나의 행동에서.

(163) 안나 아주머니는 소꿉놀이를 하는 것처럼 즐거워했다. 나는 말 안 듣는 멍청한 자식이었고 하산 아저씨는 게으름뱅이 시아버지였으며 야모스 아저씨는 빈털터리 남편이었다. 안나 아주머니는 이 하찮은 세 사내 위에 군림하는 여왕이었는데, 집안의 대소사를 주관하는 가장으로서 무능한 다른 식구들의 보호자를 자처했다.

✎ 안나 아주머니는 모두의 어머니이고 안식처이고, 여왕이고 여신이다. 상처를 안고 살아가는 사람들 사이에서 여성성과 모성으로 빛이 나는 존재이다. 뒤로 이어지는 상처받은 사람들의 대모 역할은 가슴 따뜻하면서도 감동적이었다.

(170) 우리가 타인을 거울로 삼아야 하는 이유는, 우리 내부의 모순을 모순으로 여길 능력이 없기 때문이란다. 타인의 모순된 행동을 통해서 나를 유추해 볼 수밖에 없기 때문이지. 타인을 거울로 삼지 않는다면 우리는 스스로를 미지의 영역에 내버려둔 채 한평생을 살아야 할 거다.

✎ 하산 아저씨의 위대한 어록 중 하나! 타인을 이해하고 배려하는 징검다리를 하나 놓은 듯한 느낌이 든다.

(235) “오늘이 며칠이니?”

“십일월 십일이에요.” 아직 시월이었다.

“다행이구나. ……나를 아버지라 불러다오.”

“……부끄럽지 않아요? 아버지가 되기엔 너무 늙었잖아요.”

“그래서 싫다는 게냐?”

“누가 싫대요?”

“좋다는 거냐?”

“누가 좋대요?”

“이 망할 자식! 너에게 신의 축복이 있기를.”

“고마워요, 아버지.”

“고작 그거냐?”

“네?”

“고맙다는 말로 다 끝내는 거냐구.”

“뭐가 더 필요해요. 소름이 돋아도 상관없다면 이렇게 말해줄 수 있어요. 다음 생에서 꼭 다시 만나요.”

“오, 잊었니? 우리가 전생에서도 그런 약속을 했다는 걸.”

“쳇, 다 늙어서 아버지가 된 걸로 만족하세요.”

“부족해. 난 늘 목이 말랐다. 갈증 때문에 가슴이 타는 것 같았다. 지금도 그렇구나. 아들아, 내게 입 맞춰주렴. ……그래, 그렇게. ……사랑한다.”

“저도 사랑해요.”

“……”

“제 말 들으셨어요? 사랑해요. ……사랑한다구요!”

나는 내 몸속으로 의붓아버지의 피가 흘러들어오는 걸 느꼈다. 뜨거웠다. 인간의 모든 기억들이 이처럼 단순하고 정직하게 이어진다는 걸, 나는 그때 처음 알았다. 나는 훗날 내 자식들에게 나의 피가 아닌 의붓아버지의 피를 물려주리라. 병실식 구석에 섰던 이맘이 다가와 나를 껴안았다. 그날 나는 이 세계를 입양하기로 마음먹었다.

✎ 이 소설이 드라마가 된다면 드라마 사상 가장 멋진 엔딩이 되리라 확신한다. ‘내 몸속으로 의붓아버지의 피가 흘러들어오는 걸 느꼈다. 뜨거웠다. ’이 대목, 정말 뜨겁다. 상처를 보듬고 치유하는 사람이 남긴 큰 사랑이 ‘나’와 내 가슴에 뜨겁게 전해졌다.

'상황별 청소년 소설 추천 > 친구,학교,사회 문제로 갈등할 때' 카테고리의 다른 글

| 우리들의 7일 전쟁(소다 오사무) (0) | 2011.11.28 |

|---|---|

| 내 마음의 태풍(이상운) (0) | 2011.03.29 |

| 이토록 뜨거운 파랑(신여랑) (0) | 2011.01.17 |

| 애벌레를 위하여(이상권) (0) | 2011.01.14 |

| 난 네가 싫어(케이트 맥카프리) (0) | 2010.11.10 |